공연정보, 아티스트, 악기정보등을 빠르게 접할 수 있습니다.

꽃가마 원정대 11명 ‘유럽 음악축제 원정기’

지난달 24일 페스티벌을 향해 걸어가고 있는 페스티벌 고어들.

6월21일부터 5일간 열린 영국의 글래스턴베리, 6월29일부터 7월3일까지 열린 벨기에의 록 베르히터, 6월30일부터 7월15일까지 열린 스위스 몽트뢰 재즈 페스티벌을 ‘꽃가마 원정대’ 11명이 다녀왔다. 페스티벌 도우미 업체인 꽃가마 운영진이 공연표 12장 예매에 성공해 모집한 이들은 한달 동안 같이 캠핑하고, 축제 현장을 누비고, 에스엔에스(SNS) 라이브 중계를 하며 동고동락했다. 원래 12명이었지만 비행기를 놓치는 바람에 11명이 다녀오게 된 이들 원정대의 사연 많은 원정기를 글래스턴베리를 중심으로 싣는다.

■ 티케팅과 날씨는 하늘의 뜻 남들보다 한달쯤 빨리 휴가를 썼다. 세계 최대의 음악축제인 영국 글래스턴베리와 벨기에 대표 페스티벌 록 베르히터를 비롯한 음악축제들의 티케팅에 성공했기 때문이다. 올해에 할당된 운과 체력, 금전을 모조리 털어넣은 쾌거다.

세계 페스티벌 마니아들의 버킷리스트 1순위 글래스턴베리, 가질 수 없기에 더 간절하다. 라인업이 발표되기 전인 전년도 10월 예매가 시작되자마자 ‘매진’이 뜬다. 예매 전 우회 아이피로 접속하면 유리하다는 등의 소문도 돈다. 한명이 여러 장을 예매할 수 있기 때문에 사전에 계정을 공유하여 ‘금손’의 은혜를 누리는 계획을 짰다. 그리고 12장이라는 표를 확보했다. 그렇게 ‘원정대’가 꾸려졌다. 글래스턴베리 관람이 결정된 뒤, ‘글라스토’(글래스턴베리의 애칭) 다음주에 열리고, 유럽 저가항공으로 도착할 수 있으며, 라인업 또한 최상급인 록 베르히터까지 관람하기로 했다.

작년 예매사이트 열리자 ‘광클릭’

영국 글라스토·벨기에 록베르히터

스위스 몽퇴르 재즈페스티벌 참가

글라스토에 모인 음악덕후 17만명

‘라디오헤드’ 칼박자에 신나서 난장

‘궁서체’ 깃발도 원정대도 흔들흔들

망설이지 말고 일단, 무조건 가라

원래 농장이던 곳을 공연장으로 활용하는 글래스턴베리의 유명한 풍경은, 비가 오면 진흙밭에 발이 푹푹 빠지는데도 공연을 즐기는 이들의 모습이다. 그래서 장화는 필수 아이템이다. 그런데 올해는 페스티벌 기간 내내 비가 내리지 않았다. 글라스토 단골 관객들은 한결같이 올해의 맑은 날씨에 감탄을 연발했다. 하지만 맑은 날씨가 반갑지만은 않았다. 15~20㎏에 이르는 캠핑장비를 이고 지고 입구부터 캠핑장까지 1시간 가까이 걸어간 우리에게 41년 만의 땡볕은 가혹했다. 짐에는 무거운 장화도 포함되어 있었다. 어쨌든 방수천을 비롯한 우천 대비 짐은 일교차가 심한 록 베르히터에서 진가를 발휘했다.

■ 선택장애와 비정상적 에너지 영국 남서부 서머싯주 필턴에서 열리는 글래스턴베리 페스티벌에는 5일간 17만명 이상이 모인다. 수천~수만명을 수용하는 메인 스테이지만 해도 28개에 이른다. 그보다 작은 스테이지가 50여개, 길거리 공연까지 다 더하면 100개 가까운 무대가 펼쳐진다. 글래스턴베리의 공식 명칭이 ‘현대 공연예술 페스티벌’인 것처럼 영화 상영, 포럼, 서커스, 시 낭송, 포럼, 차력쇼 공연도 펼쳐진다. 6월23일 저녁에는 라디오헤드와 노엘 갤러거가 영화를 소개하는 <슈퍼소닉> 상영, 24일 저녁에는 리엄 갤러거와 케이티 페리, 25일 저녁에는 에드 시런과 저스티스가 같은 시간에 무대를 했다. 관객들은 선택장애를 겪기 십상이다.

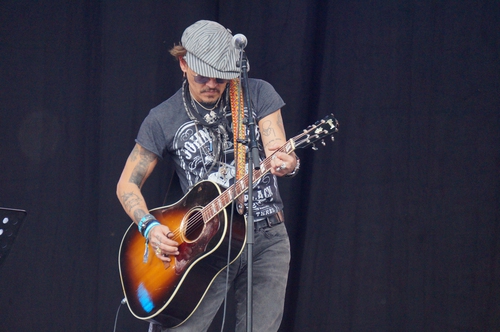

영화 홍보를 위해 글래스턴베리를 찾은 조니 뎁이 기타 실력을 발휘하고 있다.

가장 큰 무대인 피라미드 스테이지는 밴드의 위상을 보여주는 바로미터다. 위아래로 십여개를 쌓은 게 12줄에 이르는 스피커가 9만명이 수용 가능한 넓은 잔디밭을 커버한다. 올해의 메인 스테이지 헤드라이너는 라디오헤드, 푸 파이터스, 에드 시런이었다. 팝·록이 중심이지만 다른 유럽 대형 페스티벌에 잘 나오지 않는 지지톱, 잭슨스도 출연했다. 재즈, 블루스, 이디엠, 힙합 무대는 적은 반면 전통적으로 레게·스카·월드뮤직은 편애한다. 한국에서는 록밴드 피터팬 컴플렉스가 최근 ‘걷잡을 수 없는’을 피처링한 프롬과 함께 무대에 섰다.

글래스턴베리의 헤드라이너는 2시간 내외의 공연을 벌인다. 단독 공연에 육박하는 시간이다. 뮤지션에게도 글라스토는 로망이다. 이곳에 선 아티스트는 비정상적인 에너지에 휩싸여 평소 이상의 괴력(?)을 발휘하는 모습을 왕왕 볼 수 있다.

록 베르히터는 메인 무대와 실내 무대 두 개 등 총 세 개의 무대가 있다. 규모는 작지만, 공연 중 다른 사람과 엉켜서 부딪치는 걸 즐기는 ‘슬래머’라면 록 베르히터가 더 재미있을 것이다. 쉬엄쉬엄 관람할 사람은 뒤로 빠지고, ‘닭장’이라 불리는 무대 바로 앞 스탠딩 구역에서는 난장이 펼쳐진다. 록 베르히터는 아직까지 ‘록’이라는 뚜렷한 색깔을 유지하고 있는 몇 안 남은 페스티벌이기도 하다.

■ ‘크리프’를 부른 라디오헤드 23일 글래스턴베리의 헤드라이너 무대에 선 라디오헤드는 ‘노 서프라이즈’(No surprises), ‘페이크 플라스틱 트리스’(Fake plastic trees), 그리고 ‘크리프’(Creep)를 들려주었다. 팬들이 열렬히 원하지만 좀처럼 연주하지 않는 곡들이다. 자로 잰 듯 한 치의 어긋남도 허용하지 않는 칼박자의 연주에 보컬 톰 요크의 잔망스러운 스텝을 따라 페스티벌 고어들은 신나게 춤을 췄다. 라디오헤드 음악이 영국에서는 더욱 댄서블하게 느껴졌다. 앙코르에 앙코르가 이어졌다. 마지막 곡 ‘카르마 폴리스’(Karma police)가 끝나고 관객들은 썰물처럼 빠져나갔지만 우리들은 펜스에 기대 얼얼해하고 있었다. 이거 실화냐.

라디오헤드는 록 베르히터의 헤드라이너이기도 했다. 록베르히터에서 라디오헤드는 글래스턴베리와 확연하게 달랐다. 선곡의 차이이기도 했지만 무대 위 집중도가 달랐다. 글라스토에서 최대치를 보았기에 약간 아쉬웠지만 만약 이 무대만 봤더라면 충분히 만족했을 것이다.

영화 <리버틴> 홍보차 온 조니 뎁은 록스타급의 환영을 받았다. 6월23일 한낮의 피라미드 스테이지에서 미국 싱어송라이터 크리스 크리스토퍼슨의 공연에 깜짝 등장해서 기타 반주를 선보였다. 이날 <슈퍼소닉> 상영회에 오아시스의 노엘 갤러거가 등장하자 영화를 보러 온 200명의 관객은 ‘돈트 룩 백 인 앵거’(Don’t look back in anger)를 무반주로 떼창했다. 다음날 리엄 갤러거는 아더 스테이지에서 수만명과 함께 같은 노래를 불렀다.

■ “여긴 글래스턴베리니까요” 글래스턴베리 더 파크존에서 스파게티를 먹는데 돌풍이 불어서 접시째 옆사람에게 날아가버렸다. 옆 테이블에서 식사 중에 봉변을 당한 아주머니에게 괜찮냐고 물었다. “아무것도 아니에요. 글래스턴베리니까요.” ‘글래스턴베리니까요’는 글라스토에서 크리스마스날 ‘메리 크리스마스’처럼 자주 쓰이는 말이다. 앞사람과 부딪혀 감자튀김을 엎은 아저씨도, 2㎞ 가까이 걷고 뛰어 찾아간 휴대전화 보조배터리 교환부스에서 긴 줄을 보면서도 “글래스턴베리니까” 하고 넘긴다. 유모차의 아기부터 할머니, 할아버지까지 연령과 인종을 초월한 구성원에 꽃, 로봇, 들짐승, 물고기 등 삼라만상을 모아놓은 듯한 특이한 치장의 사람들 구경으로도 한나절을 보낼 수 있을 정도다.

원정대도 야심차게 준비한 궁서체 깃발 “덕질 끝에 락이 온다”를 추켜들고 공연장을 누볐다. 눈웃음이 멋진 신사가 어깨를 툭 치며 “뭐라고 썼어?”라고 묻는다. “노 페인, 노 록”(No pain, No rock!)이라 대답하자 신사는 씨익 웃으며 엄지를 추켜세웠다.

글라스토에서는 관객도 공연의 일부다. 국내 음악축제에 비해 몇 배로 큰 규모의 축제에서 이 많은 동시 관객에도 불구하고 혼돈과 불쾌감 없이 유려하게 운영해내는 데는 이런 ‘페스티벌 뽕’이 작용할 것이다. 록 페스티벌에서 즐길 준비보다 화낼 준비를 더 많이 한 나도 떠오른다.

타이트한 일정과 장시간의 비행을 소화해내느라 돌아오고 나니 사지가 부서진 것처럼 덜그럭거렸다. 그럼에도 정신은 또렷하고 충만했다. 멍이 안 든 곳이 없지만 일말의 후회도 없었다. 누군가 이국으로의 록 페스티벌 원정을 망설이고 있다면 말해주고 싶다. 무조건 가자. 일단 갔다 오면 “이 좋은 걸 모르고 넘길 뻔했구나”라고 깨닫게 될 거다. 같이 가자, 고생 끝에 락(樂)이 온다니까.

출처: hani.co.kr